Eine Gruppe von Studierenden der Philipps-Universität Marburg hat als Projekt im Rahmen ihres Studiums ein Symposium zum Thema Gemeingüter veranstaltet und so konnte ich unter der Leitung von Silke Helfrich mit Andreas Thiel und Christine Werthmann im altehrwürdigen Marburger Rathaus darüber diskutieren.

Die Veranstaltung war nahezu perfekt organisiert, an die 100 interessierte Studentinnen und Studenten waren gekommen und diskutierten angeregt mit, das gibt Motivation und Hoffnung. Und an dieser Stelle noch einmal Gratulation zur gelungenen Veranstaltung und besonderen Dank an Thomas, Benedikt, Friederike und Manola (und allen anderen Beteiligten, deren Namen ich nicht erfahren oder vergessen habe) für die nette Betreuung und das hübsche Hotel, es war beinahe ein Urlaub, nur viel spannender ;-).

Bei der Internationalen Commons Conference in Berlin hatte Massimo De Angelis gemeint, wir dürften in der Commons-Diskussion den Machtaspekt nicht aussparen, Commons haben das Potential, Menschen Macht zu verleihen, Macht, ihr Leben selbst zu gestalten, besonders aber auch „power to refuse“, die Macht, die Zumutungen und Einschränkungen des kapitalistischen Systems zurückzuweisen, weil sie für ihre Existenzsicherung nicht mehr davon abhängen. Ich bin auch dieser Meinung und das wäre dann eine Möglichkeit, wie wir aufhören könnten, den „Kapitalismus zu machen“, wie John Holloway es ausdrückt (siehe auch hier). Ich hatte eigentlich vorgehabt, meinen Input als Einführung ins Thema zu gestalten, und dabei an Hand der Rolle der Commons im vorindustriellen England genau das zu zeigen, wie Existenzsicherung, der Erhalt natürlicher Ressourcen und die Unabhängigkeit der Menschen, die „power to refuse“ gleichzeitig hergestellt wurden und dass es darum geht, für uns heute entsprechende Lösungen zu entwickeln.

Dann bekam ich Montag Abend das Abstract von Andreas Thiels Vortrag, in dem er schreibt:

„Der Gemeingütergedanke setzt hierfür in idealistischer Manier wahrscheinlich am richtigen Punkt an, nämlich der Thematisierung und Ausprägung von Werten, die menschliches Zusammenleben und die Regulierung gegenseitiger Interdependenz bestimmen. Auch in Bezug auf diese Frage der Ausprägung von Gemeinschaftswerten, also einem öffentlichen Gut, wächst dem Staat und dem Gemeinwesen eine Schlüsselrolle für die Vorbereitung der Gesellschaft auf die Beherrschung der Herausforderungen der Zukunft zu“.

Das war für mich Grund genug, den Beginn meines Vortrags noch einmal umzuschreiben, um den emanzipatorischen Aspekt der Commons dieser auf Werten und Staatsmacht basierenden Sicht gegenüber zu stellen. Ich wählte den Titel „Gemeingüter – das Leben selbst in die Hand nehmen“. Und ich begann so:

„Meiner Ansicht nach handelt es sich bei der Gemeingüterdiskussion gerade nicht um eine idealistische Wertediskussion oder um eine moralphilosophischen Diskurs, sondern um einen herrschaftskritischen Diskurs. Es geht um die Frage der Ermächtigung, der sozialen Aneignung unserer Lebensgrundlagen von unten. Es ist kein Zufall, dass die Forderung nach Commons gerade von den Entwicklungsländern in die politische Diskussion eingebracht wird. Es geht darum, den Menschen, uns allen, aber vor allem auch denjenigen im globalen Norden und Süden, die derzeit nicht am gesellschaftlichen Wohlstand teilhaben können, die Kontrolle über ihre Lebensbedingungen zurückzugeben. In unserer derzeitigen Gesellschaftsform, haben diejenigen die Macht, die über den besten Zugang zum Markt verfügen, in einer gemeingüterbasierten Gesellschaft, wird die Macht derer erhöht, die Gemeingüter herstellen und gemeinsam erhalten und nutzen, weil sie dadurch unabhängiger vom Markt werden.

Dieser herrschaftskritische Diskurs hängt natürlich mit der Frage der natürlichen Ressourcen, die das heutige Thema ist, zusammen, denn diese beiden Dinge sind nicht zu trennen. Kontrolle über die eigenen Lebensbedingungen und Absicherung der Existenz gibt es nur, wenn es auch Zugriff auf natürliche Ressourcen gibt und gleichzeitig können wir natürliche Ressourcen nur nachhaltig nutzen, wenn die Bedürfnisse aller befriedigt werden. Und in dieser Situation kommt die Gemeingüteridee ins Spiel, weil sie soziale, ökologische aber eben auch partizipatorische und emanzipatorische Aspekte verbindet. Gemeingüter als eine Form nachhaltigen Ressourcenmanagements zu verstehen, greift also zu kurz.“ Den ganzen Vortrag gibt’s hier, die Präsentation hier (nicht alles was da drauf ist, hab ich auch verwendet, ich wolle einfach unterschiedliche Beispiele parat haben).

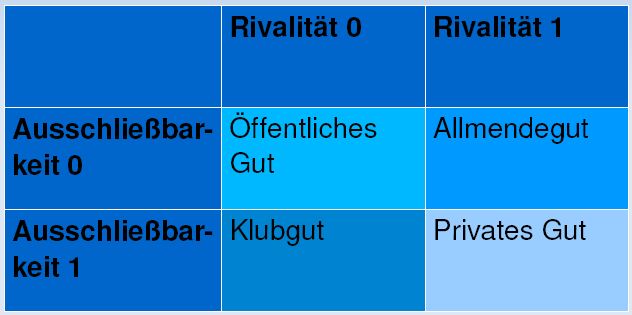

Andreas Thiel ging in seinem Vortrag von der ökonomischen Gütertheorie aus, die an Hand der Merkmale der Ausschließbarkeit und Teilbarkeit Güter entsprechenden Kategorien zuordnet, wodurch es dann von Eigenschaften der Güter abhängt, ob etwas ein öffentliches Gut ist, ein Gemeingut oder ein privates Gut.

Auf Grund der Gefahr des Ausschlusses oder der Übernutzung von Gütern plädierte er für einen starken Staat, und beschäftigte sich mit Fragen der Durchsetzungskraft und der Legitimität staatlicher Regelungen.

Mir war es in meinem Vortrag wichtig, klar zu machen, dass Ausschließbarkeit nichts ist, was vom Gut abhängt, sondern sie wird bestimmt von den technischen Möglichkeiten und finanziellen Mitteln, die zur Verfügung stehen und von politischen Machtverhältnissen, davon ob diejenigen, die ausgeschlossen werden, sich wehren und ob sie sich durchsetzen können, oder ob die Privatinteressen stärker sind. Ich betonte dass „jenseits von Markt und Staat“ nicht heißt „ohne Staat“, sondern dass der Staat bei der Herstellung und Erhaltung von Gemeingütern unterschiedliche Rollen einnehmen kann, in allen diesen Rollen aber die Kontrolle und Mitbestimmung durch die BürgerInnen sicher gestellt sein muss, und Regeln eben nicht von oben sondern von unten entwickelt werden sollten, was auch deren Legitimität stärkt.

Christine Werthmann schließlich konnte an Hand eines praktischen Beispiels aus Kambodscha und Vietnam zeigen, wie diese beiden Aspekte ineinandergreifen, welche Probleme in der Praxis auftreten, welche Lösungsmöglichkeiten sich ergaben. Diese Reihenfolge und Arbeitsteilung machte ein Spannungsfeld auf und eignete sich hervorragend um in eine lebhafte, konstruktive Diskussion einzutreten, an der sich auch das Publikum angeregt beteiligte und die wir dann im Hotel noch bis ein Uhr früh fortsetzten, wofür vor allem Andreas Thiel für seine Offenheit und Diskussionsbereitschaft zu danken ist.

Ich denke, dass es wichtig ist, diese Frage der Ausschließbarkeit als eine eminent politische darzustellen, denn genau darum handelt es sich bei „Einhegungen“ – um immer neue, immer ausgefeiltere Techniken, um andere von der Nutzung von Dingen auszuschließen, für die noch dazu, je enger die Konkurrenz um Rohstoffe wird und umso mehr angehäuftes Kapital Anlagemöglichkeiten sucht, immer mehr Geld ausgegeben wird. Das reicht vom Ersatz des Dorfbrunnens durch Pre-Paid-Anlagen für Wasserversorgung in Afrika oder Lateinamerika, wo Menschen nur mehr Wasser bekommen, wenn sie vorher Geld auf eine Karte geladen haben, über Patente auf Gene, Saatgut und Wissen bis zu den hunderte Kilometer langen elektronischen Sicherungen entlang Europas Südküste, die Flüchtlinge aus Afrika von Europa fernhalten soll, eine Ausschlussstrategie, die noch vor 20 Jahren für unmöglich, weil unfinanzierbar und technisch kaum umsetzbar, gegolten hätte.

Durch diese diversen Einhegungen werden Dinge zu Waren gemacht, etwas, das wir ja seit Jahren beklagen, die „Vermarktlichung“ aller Lebensbereiche. Wenn wir Dinge zu Waren machen können, die vorher öffentliche Güter oder Gemeingüter waren, dann können wir das auch umgekehrt, wir können Dinge von Waren = Privatgütern zu öffentlichen und Gemeingütern machen. Und das ist keine moralische Frage, es geht nicht darum, ob die Menschen „gut“ genug sind dafür, sondern es ist eine Frage des politischen Willens, der sozialen Praxis und des Druckes von unten, von den „Commonern“, denen, die diese Dinge nutzen wollen.

Die weiteren Fragen aus dem Publikum drehten sich einerseits um die Möglichkeiten der Regelung für globale Commons, andererseits um konkrete Handlungsmöglichkeiten bei uns. Als Beispiel für globale Regelungen führten wir die Yasuní ITT Initiative an, die Beispiele für lokale Commons reichten von Transition Towns bis zum Mietshäusersyndikat, vom Marburger Bettenhaus bis zu mundraub.org.

Schließlich wurde noch die Frage gestellt, wie das denn mit einem Grundeinkommen sei. Das Grundeinkommen sichert die Existenz aller ab, würde auf jeden Fall die Chance für Entfaltung der eigenen Fähigkeiten erhöhen. Die Befürworter des Grundeinkommens argumentieren, dass dadurch die Menschen die Möglichkeit hätten, alternative Gesellschaftsformen zu entwickeln, also auch Commons herzustellen und zu erhalten. Ich denke, dass ein Grundeinkommen diese Wirkungen nicht von selbst entfalten kann, es auf jeden Fall entsprechende Rahmenbedingungen braucht, die jenen von Commons nahe kommen. Erst einmal sichert es die Rolle der Menschen als KonsumentInnen ab und das Geld, das umverteilt wird, muss vorher erwirtschaftet werden, also nix mit weniger Produzieren, schlechte Aussichten für die nachhaltige Ressourcennutzung und Reduktion des CO2 Ausstoßes. Aber in Kombination mit der Idee der Commons bekommt das Ganze mehr Sinn. Wenn wir die Umverteilung nutzen, um Commons zu schaffen – Gemeinschaftsgärten, Freie Werkstätten, Zwischennutzungskonzepte für leerstehende Häuser, gratis Verkehrsmittel, Energiegenossenschaften, freie Bildung und Gesundheit – kommen wir mit weniger finanziellem Grundeinkommen aus, und dieses kann, in dem Ausmaß, wie die Commons sich selbst zu tragen anfangen, noch sinken. Ein Grundeinkommen, das in Form von Nutzungsrechten an Commons und Geld ausbezahlt wird, inklusive der entsprechenden Strukturen könnte wirklich ein Ausstiegsszenario darstellen, auf jeden Fall macht es Sinn, diese beiden Diskussionen in einen gemeinsamen Rahmen zu stellen.

Das Interesse des Publikums und das Engagement der jungen Leute lässt weitere Aktivitäten zu diesem Thema erwarten.

Noch ein Nachtrag, weil’s zum Thema passt: der Zug hatte etwas Verspätung, daher hatte ich beim Umsteigen in Linz keine Zeit mehr, meine Wasserflasche zu füllen und musste im Zug für Flüssigkeitsnachschub sorgen. So durfte ich dann französisches Wasser trinken, für das ich im Speisewagen – ach nein, Bord-Bistro heißt das ja neuerdings – stolze € 2,80 für den halben Liter bezahlen musste, bloß weil „Vittel“ draufstand!! Und überhaupt zum Thema Bahnfahren: in den neuen großen Bahnhöfen gibt es kaum noch Sitzmöglichkeiten. Warteräume, die im Winter beheizt sind und wo man sich gemütlich hinsetzen und ein Buch lesen könnte, wenn man auf den Zug warten muss, heißen jetzt „Lounge“ und da darf nur mehr rein, wer ein Ticket 1. Klasse hat. Ansonsten muss man entweder am kalten Bahnsteig warten oder ins Café mit Konsumzwang gehen. Oder, noch besser, shoppen. Denn die neuen Bahnhöfe sind eigentlich nur mehr Shopping-Zentren mit direkter Verkehrsanbindung (Zitat Silke). Damit der Profit stimmt, müssen die Bahnkunden konsumieren, die sollen nicht rumsitzen und ein Buch lesen. Und je kälter, desto besser, desto lieber kommen sie rein und geben Geld aus. Beheizte Warterräume für alle! Lasst uns die Lounges besetzen!

Super, dass Du einige der spanndenen Marburger Diskussionen hier aufgeschrieben hast. Ich hoffe, wir haben das Publikum mit unserer Kritik am „Auschließbarkeitskriterium“ der klassischen Güterkategorisierung nicht gelangweilt. Die Kontroverse zu diesem Thema hatte jedenfalls das Potential, sich zu einem richtig fruchtbaren Dialog zwischen „Commonsaktivisten“ und interdisziplinär denkenden Wissenschaftler/innen zu entwickeln.

Neulich bin ich in einem Vortrag mit dem Zug durch Europa gereist – um die Commons zu erklären. Das war auf der ICC und kann hier nachgehört werden. http://www.boell.de/mediathek/mediathek.html (Teil 7 der Konferenzdokumentation International Commons Conference)

Unter anderem bin auf dieser Reise auf dem Berliner Hauptbahnhof gelandet: und über dem entsprechenden Dia meiner Präsentation stand: „Shopping Mall mit integriertem Kundenzubringer“

Danke für die Richtigstellung des Zitates, so genau hatte ich es mir nicht mehr gemerkt ;-).

Ich denke nicht, dass die Leute das langweilt, weil ja an dieser Verschiedenartigkeit der Ausschlussmechanismen sichtbar wird, welche unterschiedlichen Dinge aus der alltäglichen Lebenserfahrung unter dem Blickwinkel der Commons gedacht werden können.