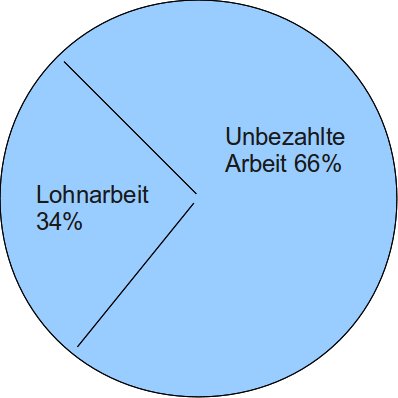

Beim der Tagung Com’on letztes Wochenende in Berlin diskutierten wir auch die Verteilung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit in der Gesellschaft. Von allen gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten wird nur wenig mehr als ein Drittel in Form von Lohnarbeit geleistet. Hier mein dilettantischer Versuch der Reproduktion der Grafik aus Stefans Präsentation:

Meine Frage beim World Café war, wenn ohnehin schon 2/3 der Arbeit außerhalb des Marktsystems geschieht, wieso ist es so schwer aus dem Marktsystem auszusteigen? Warum ist es so schwer, wie John Holloway es nennt, „aufzuhören, den Kapitalismus zu machen“? Die Antwort lautete: weil in diesem einen Drittel die wichtigen Produktionsmittel und die Macht konzentriert sind. Hier gibt’s das Protokoll vom Worldcafé von Stefan Meretz. Das ist sicher nicht falsch, es ist aber auch nicht so einfach und eindeutig, wie es auf den ersten Blick klingt. Darum möchte ich das ein wenig genauer analysieren.

Für die mehr als 60% der Lohnarbeitenden, die im Dienstleistungssektor arbeiten, sind die Produktionsmittel nicht das zentrale Problem. Entweder sie arbeiten ohnehin mit ihren eigenen Produktionsmitteln (von Staubtuch und Besen bis zu Telefon und Computer) oder es wäre zumindest kein allzugroßes Problem, solche zu erwerben. Das Problem ist ein anderes – viele dieser Dienstleistungstätigkeiten machen nur innerhalb des kapitalistischen Systems Sinn, sie dienen einzig und allein zu seiner Aufrechterhaltung. Also, auch wenn wir sie uns – auf welche Weise immer – „aneignen“ würden, wir könnten damit entweder weiterhin nur sytemerhaltende Arbeit tun, was nicht der Sinn der Sache sein kann, oder wir könnten damit unseren Lebensunterhalt nicht sicher stellen, was auch nicht zielführend ist.

Nur einige Beipiele für solche Tätigkeiten: alles was der sogenannten Integration in den Arbeitsmarkt dient, also die vielen Menschen, die dafür bezahlt werden, andere mit mehr oder weniger Druck dazu zu bewegen, sich Arbeit zu suchen und, falls das nicht gelingt, sie doch mit einer Beschäftigungstherapie zu versorgen. Und dann diejenigen, die mit denen, die Arbeit haben, Burnout-Prävention betreiben. Oder die ganze Werbeindustrie, die dafür sorgen muss, dass alles was produziert wird, auch Abnehmer findet, weil die Vermittlung zwischen den Bedürfnissen der KonsumentInnen und dem Angebot der ProduzentInnen eben erst nach der Produktion geschieht anstatt davor. Dann die ganzen Finanzdienstleistungen, alle die Fördergelder beantragen oder verwalten und deren Verwendung kontrollieren, und vermutlich noch viele mehr, die mir jetzt gar nicht einfallen und bei deren Fehlen unsere Lebensqualität sogar steigen würde. Für alle diese Menschen stellt die „Aneignung ihrer Produktionsmittel“ keine adäquate emanzipatorische Praxis dar.

Aber auch in der Güterproduktion, wo die „Produktionsmittel“ ja zumindest noch dem entsprechen, was man landläufig darunter versteht, nämlich Maschinen und Industrieanlagen, gibt es etwa den Bereich in dem Waffen hergestellt werden, die ja auch nicht gerade zu den lebensnotwendigen Dingen gehören und auf jeden Fall auch noch Autos und Flugzeuge, von denen wir zumindest weniger brauchen könnten. Wenn wir in dieser Milchmädchenrechnung alle „unwichtigen“ oder sogar „sinnlosen“ Dinge (die Anführungszeichen deshalb, weil innerhalb der Systemlogik diese Dinge natürlich wichtig und sinnvoll sind) zusammenzählen, dann scheint es, dass in unserer Gesellschaft wirklich nur ein ganz geringer Teil der bezahlten Arbeitszeit darauf verwendet wird, für unser Leben notwendige Dinge herzustellen. (Das sind natürlich die BäckerInnen, InstallateurInnen, KrankenpflegerInnen und andere Berufe, die wir auch in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft brauchen werden, das Folgende soll keine Abwertung ihrer Arbeit darstellen!) Aber aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive stellt sich doch die Frage: Wovon leben wir eigentlich und wofür arbeiten wir?

Nun, ich denke, wir wären in Österreich – und das gilt vermutlich für die meisten Industriestaaten – gar nicht so einfach in der Lage, die wirklich wichtigen Dinge von heute auf morgen selbst herzustellen, denn deren Produktion haben wir längst in die sogenannten Entwicklungsländer ausgelagert. Diese Produktionsmittel sind uns also aus rein geografischen Gründen nicht zugänglich. Um etwa den Bedarf an Nahrungsmitteln im Land selbst zu decken, bräuchte es eine umfangreiche Umstrukturierung der Landwirtschaft und das würde z.B. bedeuten, dass wieder mehr Arbeitszeit in diesen Bereich fließen müsste. Dass dafür möglicherweise die eine oder andere „Aneignung“ von Grund und Boden passieren müsste, ist gut möglich. Denn auch wenn es altmodisch klingen mag, Boden ist ein notwendiges Mittel zur Reproduktion von Leben und sollte daher grundsätzlich allen verfügbar sein. Das heißt nicht, dass sozusagen „jeder sein Essen selbst anbauen muss“, wie manche das befürchten, aber darüber mitentscheiden, was wie angebaut wird, dass sollten wir schon alle können. Oder unsere Kleidung – ich glaube, die ÖsterreicherInnen müssten nackt gehen, wenn sie sich selbst mit Keidung versorgen müssten ;-).

Nur zur Klarstellung: mir geht es nicht darum, nationale Autarkie zu beschwören, ich versuche nur eine Erklärung dafür zu finden, warum wir all diese unnützen und systemstützenden Arbeiten verrichten und sogar immer mehr Zeit dafür aufwenden. Die Produktionsmittel, die uns weggenommen wurden – schon vor längerer Zeit – und mit deren Hilfe wir selbst unsere Reproduktion sicher stellen könnten, sind nicht die, mit deren Hilfe wir derzeit unsere Lohnarbeit verrichten. Weil die Produktion unserer Nahrung oder Kleidung – und auch anderer notwendiger Dinge – schon lange in andere Kontinente ausgelagert wurde, haben wir auch die dazugehörigen Fähigkeiten verlernt, es ging auch das Wissen verloren, auch das ist Teil der Einhegungen. Wir verkaufen unsere Arbeitskraft deshalb für all diese sinnlosen und sogar schädlichen Tätigkeiten, weil wir das Geld brauchen, um zu überleben. Es ist nicht so, dass wir in unserer bezahlten Arbeitszeit die Dinge herstellen, die wir zu diesem Leben, zu einem „Guten Leben“, brauchen und wir sie uns nur aneignen müssten. Meist stellen wir entweder Arbeitskraft her oder wieder neue Produktionsmittel, wie Wissen, Information, Infrastruktur, um die Akkumulation von Kapital weiter zu ermöglichen.

Wenn wir heute bei uns hier die Frage nach dem Eigentum an Produktionsmittel stellen, dann kann das also nicht heißen, die Fabriken zu besetzen – das würde unsere Situation kaum verändern. In diesen Fabriken sind zudem die Produktionsmittel auf eine Massenproduktion von Waren mit hohem Ressourcenverbrauch und verbunden mit jeder Menge schädlichen Abfällen ausgelegt und gar nicht geeignet, für eine zukunftsfähige Produktionsweise. Für eine commons-basierte Peer-Produktion würde es ganz andere Produktionsmittel brauchen. Siehe dazu den Bericht von Christian Siefkes vom World Café.

Also, ja, natürlich, die Produktionsmittel sind in der Hand des Kapitals. Aber was das für uns heißt und was wir dagegen tun können, das ist in einer spätkapitalistischen, postindustriellen Gesellschaft, mit globaler Arbeitsteilung und vielfältigen Abhängigkeiten und einem großen Anteil an Dienstleistungs- und Wissensindustrie nicht so einfach zu beantworten. Einerseits müssten wir uns klar werden, was eigentlich die Produktionsmittel sind, die wir für die Produktion einer solidarischen und zukunftsfähigen Gesellschaft brauchen und unter welchen Bedingungen eine solche möglich ist. Es ginge vielleicht erst mal eher darum, uns die Bedingungen wieder anzueignen unter denen wir unsere Gesellschaften reproduzieren.

Und da kommt jetzt der zweite, größere Bereich der unbezahlten Arbeit ins Spiel und auch die Frage der Macht. Denn die Macht des Kapitals und die durch seinen Vermehrungsdrang bedingten Anforderungen und Zwänge beeinflussen auch zu einem großen Teil die unbezahlte Arbeit um sie für die Zwecke des Kapitals nutzbar zu machen. Was wieder bedeutet, dass wenn auch die unbezahlte Arbeit außerhalb des Marktes angesiedelt ist, sie keineswegs außerhalb der kapitalistischen Produktionsverhältnisse liegt, sondern im Gegenteil, einen wichtigen Faktor für ihr Fortbestehen darstellt. Mehr darüber gibt es im nächsten Beitrag, inzwischen eine kurze Werbeeinschaltung:

Das Buch „Reading Capital Politically“, von Harry Cleaver 1979 zum ersten Mal veröffentlicht, ist nun im Mandelbaumverlag auch auf deutsch erschienen – mit einem langen Vorwort, in dem Cleaver aus seiner Perspektive auf aktuelle Entwicklungen in der Krise und den Protestbewegungen eingeht. Cleaver zeigt hier sehr gut, wie die unbezahlte Arbeit die Akkumulationsmöglichkeiten des Kapitals beeinflusst und mit welchen Mitteln das Kapital das Kommando über diese unbezahlte Arbeit – zu der auch die Commons gehören – erlangt und erhält.

Habe durch Zufall den Text „Wasted Time, Wasted Wealth“ gefunden, in dem J. W. Smith ausrechnet, dass ein Amerikaner nur 2.3 Tage in der Woche arbeiten müsste, würde man die „unnötigen“ Jobs nicht machen. http://www.context.org/ICLIB/IC37/Smith.htm

Smith bezeichnet das gegenwärtige Wirtschaftssystem als „waste distribution system“.

Es wäre jetzt wirklich mal an der Zeit, sich die Frage zu stellen, in welchem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem wir leben möchten. Welche Vorschläge auch immer unterbreitet werden, wichtig ist, fürs erste, dass darüber in der Bevölkerung gesprochen wird.