Danke, liebe IG Kultur, für diesen schönen Satz :)! Er steht in einem Blogeintrag zum Urheberrecht als Antwort auf das von der Initiative „Kunst hat Recht“ herausgegebene „Weißbuch zur Bedeutung des geistigen Eigentums für Österreichs Kunstschaffende“, indem die alte Floskel bemüht wird, was nichts koste, sei nichts wert. Wenn wir die darin enthaltene Aussage ernst nehmen, was sagt uns das über seinen Wert?

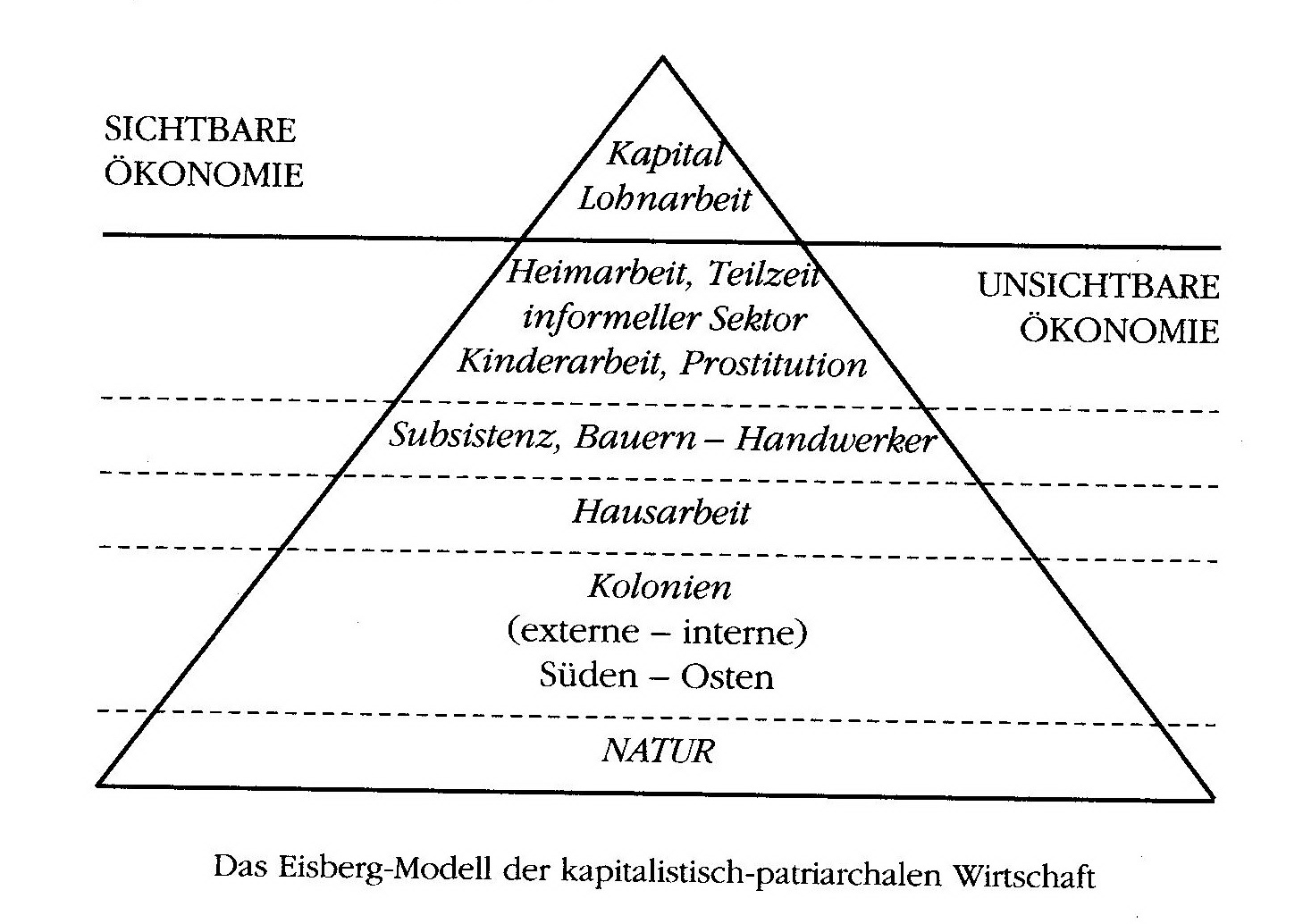

Keine Sorge, ich will hier nicht den 2000 und ersten Artikel zum Urheberrecht schreiben, deren gibt es schon genug, gute und weniger gute. Mich interessiert vielmehr, woher es kommt, dass jemand so selbstverständlich behaupten kann, was nichts kostet sei nichts wert. Denn genau genommen, sind es ja meist die Dinge, die nichts kosten, die unser Leben wertvoll machen (siehe oben!) – und die auch die Marktwirtschaft, in der Wert mit Geld gemessen wird, erst möglich machen. Feministische Ökonominnen (etwa Maria Mies oder Veronika Bennholdt-Thomsen) reden vom Eisbergmodell der Wirtschaft:

Hier sehen wir, dass das, was wir normalerweise als Wirtschaft bezeichnen, nur einen kleinen Teil dessen darstellt, was wir zum Leben brauchen und dessen Wert in Geld nicht meßbar ist, weil es eben nicht dieser Logik unterzuordnen ist. Daraus entsteht dann der Eindruck, das alles sei nichts wert.

Anderes Beispiel: Das Motto der diesjährigen Cebit in Hannover, die angeblich größte Computermesse der Welt, stand unter dem Motto „Shareconomy„. Dass dieser Hype des Teilens in der Internetbranche durchaus ambivalent ist, haben meine Kollegin Silke Helfrich und Annette Schlemm bereits festgestellt. Worum es mir hier geht ist eher die Reaktion von Christof Kerkmann im Handelsblatt: „Ich will nicht teilen!“ Als Begründung für seine Kritik führt er an, die Technologie-Branche rede nicht über die damit verbundenen Schwierigkeiten – dem kann ich durchaus beipflichten – und nicht über die „Lust am eigenen Besitz“. Spiegel Online dagegen titelt bei seiner Berichterstattung über die Cebit „Besitz war gestern!“. Auch diese Diskussion wird wesentlich von Emotionen bestimmt, die mehr über unser reduziertes Wirtschaftsverständnis sagen als über das Teilen an sich.

Zuerst einmal gilt es zu unterscheiden zwischen Eigentum und Besitz. Die Lust am eigenen Besitz ist durchaus auch im Rahmen des Teilens möglich, dann nämlich, wenn materielle Dinge geteilt werden und zwar so, dass ich etwas benutzen kann, wenn ich es brauche und solange ich es brauche. So lange bin ich die Besitzerin. Teilen bedeutet also nicht, dass ich immer und jederzeit alles jedem anderen zur Verfügung stellen muss. Brauche ich es aber nicht mehr, kann ich es weitergeben an jemand anderen, der dann der Besitzer wird. Das geht deshalb, weil dieses Ding niemandes Privateigentum ist. Denn Eigentum sagt, dass ich über eine Sache nach Gutdünken verfügen kann, egal ob ich sie brauche oder nicht. Das kann manchmal durchaus lästig sein, wie jeder weiß, wenn sich Dinge, die man nicht mehr braucht im Keller oder Dachboden stapeln und man nicht weiß, wohin damit.

Bei nicht-materiellen Dingen, wie Musik, Software oder dem Internet ist es aber sehr wohl möglich und auch sinnvoll, dass viele Menschen sie gleichzeitig benutzen. Das Internet wäre praktisch wertlos, würden wir es nicht miteinander teilen. Aber auch der Besitz von Musik, einem Text oder Daten macht wenig Sinn, wenn ich sie nicht mit jemandem teilen kann, sie werden ja nicht weniger davon, aber um sie nutzen zu können, ist Teilen eine Voraussetzung. Musik braucht Zuhörer und Mitspielerinnen, ein Text ebenso und zusammengetragene Daten gehören verwendet. All das geht nur gemeinsam mit anderen. Hier dürfte es wohl eher um die Freude am eigenen Werk gehen, um das Erfolgserlebnis, etwas geschaffen zu haben. Aber kann mensch die Freude am Werk wirklich auskosten, ohne es mit anderen zu teilen? Wenn das Ding zu Hause in der Schreibtischlade oder auf der eigenen Festplatte rumliegt? Ist die Freude an der eigenen Leistung nicht umso größer, je mehr Menschen Gefallen an unseren Produkten finden? Kann diese Freude nur aufkommen, wenn diese anderen dafür bezahlt haben? Ist Geld die einzige Möglichkeit Wertschätzung auszudrücken? Wohl kaum.

Nun wieder zum ersten Punkt, zu den materiellen Dingen, wo wir unterscheiden können zwischen Eigentum und Besitz. Auch hier wird die Lust am Besitz doch häufig erst wirklich realisiert, wenn man etwas mit jemandem teilen kann. Wenn ich andere Menschen in mein Haus einladen, in meinem Boot mitnehmen oder Äpfel von meinem Apfelbaum ernten lassen kann. Besitz alleine zu genießen ist nur der halbe Spass. Diese Lust ist aber unabhängig davon, ob etwas mein Eigentum oder nur mein vorübergehender Besitz ist – ich kann auch in meine Mietwohnung andere Menschen einladen, um sie mit ihnen zu teilen. Geteilte Freude ist doppelte Freude, das gilt auch für die Freude am Besitz. So erfahre ich es zumindest immer wieder, bei mir und bei anderen.

Auch da sind es wieder die eingefahrenen Denkweisen, die sofort suggerieren, wenn ich etwas teilen muss, hätte ich weniger und sofort Angst aufkommt, man könnte zuwenig vom Kuchen bekommen und daraus reflexartig Widerspruch formuliert wird. Dabei können wir durch Teilen die Vielfalt und Fülle der Dinge, die wir nutzen können, materielle und nicht-materielle, wesentlich erhöhen, wir werden alle reicher.

Es gibt aber tatsächlich noch eine andere „Lust am Besitz“. Wenn mensch nämlich seine Befriedigung daraus zieht, etwas zu haben, das ein anderer nicht hat. Wenn Eigentum zum sozialen Ansehen beiträgt, selbst wenn dieses Eigentum auf Kosten anderer erworben wurde. Vielleicht braucht diese Person das Ding ja gar nicht, Hauptsache, sie hat mehr als ein Anderer. Oder aber, sie denkt, sie könne es vielleicht einmal brauchen. Und weil wir in unserer Gesellschaft nie sicher sein können, dass wir bekommen, was wir brauchen, wenn wir es brauchen, beginnen wir Dinge zu horten. Diese Lust am Eigentum ist also die Folge davon, wie wir die Produktion und Verteilung in unserer Gesellschaft organisieren. Nur deshalb, weil wir immer in Konkurrenz zu anderen stehen, müssen wir immer versuchen mehr zu haben als andere. Nur deshalb müssen wir aber auch ständig Angst haben, zuwenig zu bekommen. Diese Konkurrenz entsteht dadurch, dass wir Dinge knapp machen, obwohl genug davon da ist, indem wir auf alles ein Preisschild draufkleben. Alles was wir brauchen, müssen wir bezahlen – und dann entsteht der Eindruck, was nichts kostet sei nichts wert.

Dieses grundsätzliche Konkurrenzdenken, dieses Bedürfnis, Dinge zu besitzen, nur um des Besitzens willen, wurde auch kürzlich bei einer sehr gut besuchten Veranstaltung in Wien diskutiert. Franz Nahrada hat es auf die Spitze getrieben: Er meinte, dass dieses Denken auch die Mann-Frau-Beziehung vergifte, weil es nämlich so sein muss, dass jedem Mann genau eine Frau „gehört“ und umgekehrt. Es wird also auch Liebe ein Besitzverhältnis. Warum, so fragte er, könne es nicht sein, dass eine Frau zu ihrer besten Freundin sagt: „Mein Mann ist ein so guter Liebhaber, den solltest du auch einmal probieren!“ Ich will das hier nicht weiter diskutieren, sondern der Phantasie der geneigten LeserInnen überlassen ;).

Ich will es aber noch ein wenig weiter denken. Seit Jahrhunderten wird uns vorgeschrieben, wen wir zu lieben haben: Eltern, Kinder und EhepartnerInnen. Darüber hinaus möglichst nichts, das gilt noch stärker für Frauen. Sonst ist frau eine Rabenmutter oder eine Ehebrecherin und für solche gab und gibt es in manchen Kulturen die Todesstrafe. Dass eine so erzwungene Liebe nicht funktionieren kann, ist eigentlich klar. Viel trauriger ist, dass Liebe zu anderen als den erwähnten Personen, wenn schon nicht verboten, so doch ein wenig suspekt ist und dass Liebe mit Besitz gleichgesetzt wird, was dazu führt, dass wir über die Menschen, die wir zu lieben glauben, verfügen wollen. Es wird die Liebe dadurch entwertet, verbogen, vergewaltigt. Die Liebe, die dem Eros entspringt, der für Erich Fromm z.B. als die Lebenskraft, die Lust am Leben und die Freude an der Lebendigkeit schlechthin gilt, wird zur Zwangsveranstaltung. Die Liebe ist für Fromm eine grundsätzliche Haltung allem Lebendigen gegenüber, die nicht auf eine Person beschränkt sein kann. Kein Wunder, dass unsere Gesellschaft mit ihrem Verständnis von Liebe als Besitzverhältnis zu einzelnen Menschen Leben und Lebendigkeit unterdrückt, wo immer sie aufkommen wollen. Und das hat nichts mit Links oder Rechts zu tun, das geschieht auf beiden Seiten. Denn klar ist auch, dass wir das nicht dem Kapitalismus anlasten können, diese Zwänge sind viel älter. Sie stammen aus Herrschaftsverhältnissen, die es schon vor dem Kapitalismus gab und die gerade die freie Marktwirtschaft überwinden wollte. Hat offensichtlich nicht funktioniert. Sie hat es nur geschafft, auch die Liebe zur Ware zu machen.

Was ich damit sagen will: wenn wir von Commons reden, vom Teilen oder „sharing“ oder Shareconomy, dann müssen wir immer auch viele andere Vorannahmen, die in unserer Gesellschaft als unhinterfragte Tatsachen gelten, in Frage stellen, denn mit den herkömmlichen Denkmustern können wir uns diese Dinge nicht wirklich erschließen. Wir müssen eine ganz andere Brille aufsetzen, damit wir überhaupt verstehen können, was diese Begriffe bedeuten. Wir brauchen ein anderes Bild vom Menschen, von Gesellschaft, von Ökonomie, von der Natur, von Besitz und von der Liebe.